「ピクニックに持っていくおにぎりこそ、子どもたちにつくってもらいましょう!」と話すのは、子ども料理研究家の武田昌美さん。自己肯定感や想像力を育む「おにぎり育」とは?

『賢い子は料理で育つ リトルシェフクッキング』(春陽堂書店)の著者で子ども料理教室を運営している武田昌美さん、夫の格さん、ももかちゃん、あきらくんでピクニック。

おにぎりは子ども2人の手づくり!

自分の意思でつくるおにぎりで子どもも、そして親も成長できる

「ピクニックへ持っていくおにぎりは、ぜひお子さんにつくってもらいましょう! といっても、子どもがおにぎりをつくるって最初は簡単ではありません。それでも、やってもらうことには大きな意味があります。

おにぎりをつくるための道具など、準備するものや具の説明などはひととおりして、そのあとは子どもたちにお任せ。大人は口出しせずグッと我慢して、お子さんの好きなようにやらせてあげましょう。

子どもたちはふだん、大人に聞いて承認を得てから行動する場面が多いのですが、小学生になったら、自分で考える力、想像力で自分ならこうすると考える場面に。

ぜひ意識してほしいのが、完璧を求めず『まぁいいか』のスタンスでいること。決してきれいな形ではなく、具の組み合わせもこっちのほうがと言いたくなるかも……。

でも我慢です! 時に失敗することも重要で、間違えたら次は大丈夫なんですよね。自分でつくったおにぎりは、子どもたちにとっては大きな自信につながりますよ」

【準備】

「おにぎりづくりセット」 5つの道具

ご飯と具を混ぜるためのボウル、しゃもじまたはスプーン、包むときに使う100円ショップなどの粘着力が比較的弱いラップ、形づくるために便利なつるつるしたお椀、ラップをとめるマスキングテープ。

中に具は難しいので混ぜこみの具がおすすめ

今回用意したのは、 (左上から時計回りに) ふりかけ、青のり、天かす、塩昆布、サケフレーク、粉チーズ、黒ごま、白ごま、個包装のプロセスチーズ。ココットに入れ使いやすいようにスタンバイ。

STEP 1 自分が食べられる分のご飯をボウルに入れて

いよいよおにぎりづくりスタート。「自分が食べる分のご飯を入れてね」とボウルに移してもらいましょう。「高学年ならこれを機会に炊飯器の使い方や米のとぎ方も覚えてもらうのも。平日に自分でもできるようになりママも助かりますね」

【おにぎり育POINT】

「食べられるご飯の量」を子どもに考えてもらいましょう。 想像力を育みます。 聞かれる前に「このくらいね」と指示するのは我慢を!。

STEP 2 用意した具を説明!気になるものは味見も積極的に

ひとつずつ、何からできているか、どんな味かを説明。「子どもたちからも楽しい説明が出てくるかも!」(武田さん)。味見をすることで、自分がつくりたいもののアイデアが湧いてワクワクする瞬間!

【おにぎり育POINT】

具をたくさん、または少なく入れても子どもの好きなようにさせましょう。失敗は悪いことと見なさない。この経験は次回につながります。

STEP3 具を選んで混ぜてにぎってあとはお任せ!

「今度はこれでつくろう」「これ入れるよ」と楽しくおにぎりをつくるももかちゃんとあきらくん。パパとママの分もつくってくれることに!「楽しみにしてるよ」とパパもうれしそう。ピクニックに行く前から楽しい「おにぎり育効果」です。

ひととおり準備が整ったら、このあとは基本的に子どもたちに任せましょう。本当に初めておにぎりをつくる場合は、大人が「自分だったら」とひとつ見本でつくってみせても。

1▶ご飯に選んだ具を入れ、混ぜていきます。「縦に切 るように混ぜようね」のアドバイスは効果的。

2▶ラップを敷いたお椀の上に、ご飯を入れます。アドバイスは「自分の手で持てる大きさにね」など。

3▶お椀に入ったまま隅を対角線でつまみ合わせ、くるくると巻きます。マスキングテープでとめて完成。

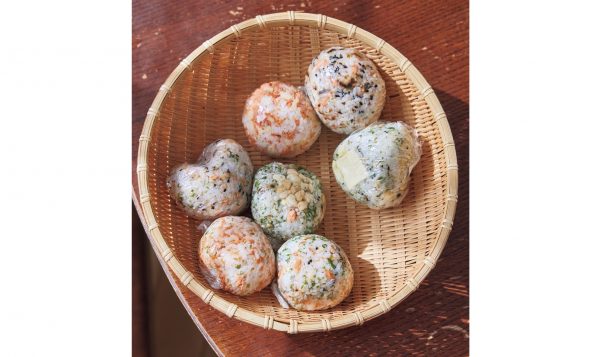

【完成】

子どもたちが自分でつくった、色とりどりのおにぎりが完成。ハート形のおにぎりも! マスキングテープでとめたあとに形をつくるとバラバラになりません。

Mart2024年春号「"今どきピクニック"ってとてつもなく自由だ!」より

撮影/北川鉄雄 取材・文/新里陽子